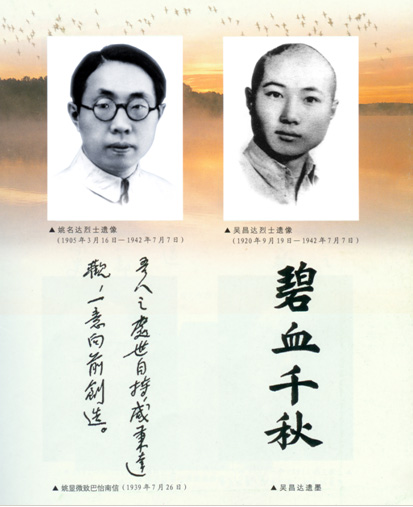

吳昌達,1920年9月19日出生于浙江省長興縣包橋鄉郭家村,1941年夏考入國立中正大學農學院畜牧獸醫系。1942年6月12日,在江西泰和縣參加國立中正大學戰地服務團,奔赴抗日前線江西樟樹進行戰地服務。1942年7月7日,與姚名達教授一起犧牲在江西抗日前線新淦縣石口村,享年22歲。

1942年7月中旬消息傳來,全國人民、江西百姓、國立中正大學全體師生無比悲痛,紛紛沉痛悼念姚名達烈士、吳昌達烈士。1943年3月25日,國民政府對兩位烈士明令褒揚。1988年3月16日,吳昌達經浙江省人民政府追認為革命烈士。1988年10月1日,中華人民共和國民政部授予吳昌達革命烈士稱號。

英雄已逝,但其靈魂永遠活在家鄉人民的心中,其崇高品格永駐在中華大地上,其精神永遠激勵著后輩青年奮勇前進。

矢志報國的愛國主義情懷不朽

1939年4月20日,吳昌達作《倭難記》,記錄了日寇暴行,激勵國人勿忘國恥。他寫道:“回憶往昔,痛恨叢生。未能將所歷、所見、所聞,一一記述,只能作一鳥瞰,寫其大要,不知何日吾長興父老方得脫此水火而登衽席也。”

1942年6月12日,在中正大學戰地服務團成立大會上,吳昌達起立發言,他毫不留情地指責那些怕敵怯死的人們,他更慷慨激昂地申論受高等教育的青年在大敵當前時的責任。

據中正大學戰地服務團員鄭唯龍回憶,1942年7月6日和7日,姚團長帶著十一人前往新淦縣,一路上都是吳昌達帶頭先鋒,為不影響士氣,他還小聲哼著“起來,不愿做奴隸的人們,把我們的血肉,筑成我們新的長城”。

1942年7月7日夜,吳昌達面對日寇:“我們跟他們拼!我們拿生命貢獻國家的時候到了!我們死了也光榮!”

戰地服務團員鐘騰初死里逃生后悲傷道:“昌達,你的死,已盡了國民的本分,對祖國,可以說問心無愧了!你的死,已使每一個有良心的人流下了感激的眼淚!你的死,已啟發我們同學更大的勇氣和堅定的意志。”

家國一體的崇高信念不朽

原中正大學政治41級羅良俶回憶,“君有志于農,云‘予之志愿在于將來從事西北農業志開發’”

年輕的吳昌達在寫給父母的信中立志“習農報國”,他寫道:“男欲習農,說來話長。柏家村有一圖書館或民眾娛樂室,則男決不會被迫而作方城之戰(打麻將)。吾鄉若有真正良好之民眾學校、民眾閱覽室或清潔茶園,內有書報、無線電、留聲機等,則勞農們必能麋集樂受高尚之熏陶,而賭不禁自禁矣。” “更發現勞農生活水準之低劣,猶過18世紀之生活,和許多勞農受他人所加之痛苦,求改善促進之心愈切、而志趣定焉。今日中國固未見一成功之農場,焉知明日也無一成功之農場。更為實現男之志向,并擬自修農業”。

考入中正大學畜牧獸醫系后,吳昌達在給愛妻的信中,幽默道:“我讀的是農學院的畜牧獸醫系,學的就是養雞、養羊、養其他的畜牲。還有就是當牛郎中(獸醫之意思),你可以直接告訴人家:‘他在學牛郎中’”。

愛民愛同學的奉獻精神不朽

據中正大學戰地服務團成員晁夢奇回憶:“君家雖富有,然生性儉樸,刻苦耐勞,對人誠懇,見義勇為……”。

同學鐘騰初回憶,在戰地服務團時吳昌達常說:“我們不要讓工作驅迫我們去做,我們要自動地去找工作做。”有時吳昌達發現同學言論和行為缺點時,他會毫不客氣地指出,語氣辛辣且不失善良規勸。他會自言自語道:“同學們一定會原諒我的,因為我自問不是為個人好惡,完全是為了工作的緣故。”在服務期間,有時下著小雨,同學們偷懶,他就說:“我們還有很多的工作哩!我們早一點去,早一點回來,一點細雨有什么要緊!”。

服務團團員周槐庭回憶,1942年7月6日在服務團與日寇即將遭遇之際,吳昌達特別勇敢和機敏,并道:“別怕,讓我換上便服走在最前面搜索,你們跟著我走,當我用手做著特別姿勢時,你們立刻散開!我們不能活活地全死在鬼子手里!”

沒有黑暗,怎見得光明可愛!沒有平凡的“死”,怎顯得出壯烈殉難者“死”的價值與光輝!感恩千千萬萬的“吳昌達烈士”們,是你們的熱血與犧牲,才讓我們過上了今天幸福的生活!我們永遠不會忘記您!我們一定不會辜負您!我們一定會將您未竟的事業進行到底!讓中國強大!讓山河無恙!讓人民幸福安康!

作者:檔案館 劉慶言