為傳承千年農(nóng)耕文明,深化思政育人實(shí)效,7月7日,江西農(nóng)業(yè)大學(xué)馬克思主義學(xué)院“一‘馬’當(dāng)先”理論實(shí)踐隊(duì),赴世界稻作文化起源地、中國貢米之鄉(xiāng)——江西省萬年縣裴梅鎮(zhèn)開展2025年農(nóng)耕文化暑期大思政實(shí)踐活動,旨在讓師生們深刻認(rèn)識中華優(yōu)秀傳統(tǒng)農(nóng)耕文化的魅力,真切感悟“端穩(wěn)中國飯碗”的時代價值。

活動首日,裴梅鎮(zhèn)新時代文明實(shí)踐所內(nèi)氣氛熱烈,一場充滿期待的交流座談會在此召開。裴梅鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長曹建金與團(tuán)隊(duì)師生聚集一堂,雙方圍繞當(dāng)?shù)匕l(fā)展需求、農(nóng)耕文化傳承等主題展開深入交流。

裴梅鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長曹建金首先致辭,對實(shí)踐隊(duì)的到來表示熱烈歡迎。他滿懷熱情地向隊(duì)員們介紹道:“江西文化底蘊(yùn)深厚,擁有萬年稻作文化、千年瓷器文化、百年紅色文化。其中,萬年稻作文化作為世界稻作文化起源地,意義非凡。”他希望實(shí)踐隊(duì)充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,通過理論宣講、主題調(diào)研等多種形式,深入基層一線,進(jìn)一步挖掘裴梅鎮(zhèn)的特色資源,為鄉(xiāng)村振興注入新動能。

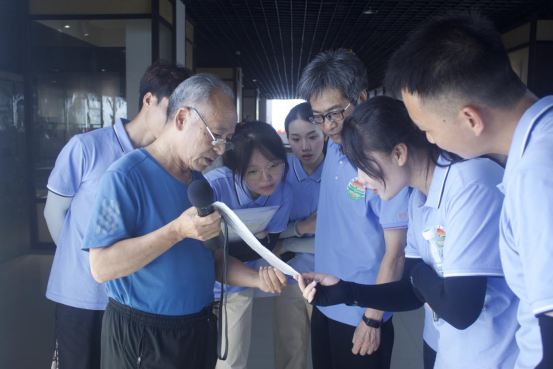

研學(xué)首站,師生們來到萬年縣博物館,在老館長王炳萬的熱情引領(lǐng)與細(xì)致講解下,大家仿佛穿越時光隧道。一件件承載著稻作文化起源歷史記憶的文物,無聲卻有力地訴說著萬年這片土地上古老農(nóng)耕文明的發(fā)展脈絡(luò)。從仙人洞遺址出土的新石器時代陶片、磨制石器,到商周至明清的精美陶瓷器,世界最早原始陶罐、宋代瓷枕等文物,生動展現(xiàn)萬年悠久的歷史脈絡(luò)與制陶工藝傳承,讓大家直觀觸摸到遠(yuǎn)古文明印記。

習(xí)近平總書記指出:“農(nóng)耕文化是我國農(nóng)業(yè)的寶貴財(cái)富,是中華文化的重要組成部分,不僅不能丟,而且要不斷發(fā)揚(yáng)光大。”魏毅老師以館內(nèi)陳列的歷史文物為鮮活教材,講述著萬年稻作文化起源的生動故事,引導(dǎo)學(xué)生深入理解萬年稻作文化起源的深刻內(nèi)涵和時代價值,鼓勵同學(xué)們肩負(fù)起傳承和弘揚(yáng)農(nóng)耕文化的使命擔(dān)當(dāng)。

隨后,師生們來到仙人洞遺址。這里出土的萬年前稻作遺存,實(shí)證了萬年作為世界稻作文化發(fā)源地的重要地位。在這里,院長魏毅和劉白楊博士化身“田間講師”,開展了別開生面的現(xiàn)場教學(xué)。站在仙人洞遺址前,魏毅老師生動講述了從野生稻馴化到人工栽培的漫長歷程,讓同學(xué)們深刻認(rèn)識到世界稻作起源在中國,中國稻作起源在萬年,理解了農(nóng)業(yè)文明對人類文明進(jìn)程的深遠(yuǎn)影響。魏毅激勵同學(xué)們以專業(yè)所學(xué)為筆,以田野實(shí)踐為紙,將萬年稻作文化的精髓融入科研與學(xué)習(xí),從古老農(nóng)耕文明中汲取營養(yǎng),在傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中堅(jiān)定自信,爭做擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。劉白楊博士為同學(xué)們講解了仙人洞遺址在農(nóng)業(yè)考古領(lǐng)域的重要價值,以及其對研究人類農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程的深遠(yuǎn)意義。同學(xué)們徜徉在仙人洞遺址中,觸摸著歷史的痕跡,親身感受著仙人洞先民們的智慧與勤勞,對農(nóng)耕文化的敬畏之情油然而生。

此次活動不僅加深了團(tuán)隊(duì)師生對農(nóng)耕文化的認(rèn)識,更錘煉了他們運(yùn)用馬克思主義理論觀察社會、分析問題、服務(wù)鄉(xiāng)村的能力。隊(duì)員們紛紛表示,要將此次大思政實(shí)踐的感悟轉(zhuǎn)化為學(xué)習(xí)研究的動力,厚植知農(nóng)愛農(nóng)情懷,練就強(qiáng)農(nóng)興農(nóng)本領(lǐng),為講好農(nóng)耕文化的中國故事,全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)智慧和力量。