1949年5月22日,南昌解放。5月26日,全校師生喜迎解放軍進駐國立中正大學(以下簡稱正大)。6月9日,南昌市軍管會文教部部長李凡夫帶領軍管小組接管了國立中正大學。6月16日,軍管會改派農康為軍代表,帶領石田、閻善福、沈永福進駐正大,他們很快就召集學生會、應變會、師生代表進行了座談,還與相關人員進行了訪問,了解情況,商討學校接管工作。

1949年6月23日,正大接管委員會成立,委員由教授、副教授、講師、助教代表各1人,職員、工警代表各1人,學生代表2人組成,農康為主任。主要任務為接收并改造正大,穩定學校秩序。農康在全校師生員工大會上鄭重宣布:“從現在開始,前中正大學,由反動統治下的大學,變為人民的大學。”全部接管工作進行了七天,于6月30日結束。

接管會完成接管工作后,學校成立了“研究學習委員會”,行使學校的行政事務職權。研究學習委員會主任為劉乾才,副主任吳士棟、郭慶棻,其它委員由正副主任自行聘請。

國立中正大學是以蔣介石的名字命名的,誰都知道這個校名非改不可。1949年6月底,在廣泛征求意見和醞釀中,全校師生提出了不少校名,如“八一”“南昌”“人民”“江西”“廬山”、“紅旗”“新華”“洪都”“贛江”等。

其中提議較多的是四個方案,第一方案稱“八一大學”,南昌八一起義建軍,學校又在南昌,名副其實,富有政治意義。第二方案稱“江西大學”,原中正大學是江西唯一的一所綜合性大學,改為江西大學,名正言順。第三方案稱“廬山大學”,中正大學的永久地址曾經定于廬山。第四方案稱“南昌大學”,因為辦學屬地為南昌市。

針對以上四個方案,軍代表召集了部分師生代表進行座談,會上各抒己見,爭論熱烈。最后,農康聽取大家意見后鄭重表態,第一,已經有一個江西八一革命大學,不能再來一個八一大學,容易混淆。第二,中正大學是國立的,生源不限于江西,今后也應該是國立的,爭取向全國招生,故稱江西大學不妥。第三,中正大學的永久地址雖曾經定于廬山,但從現在的情況來看不現實,上級已確定大學遷往省城,稱廬山大學顯然名不副實。第四,主張更名為“國立南昌大學”,是因為校址在南昌,南昌是中國人民解放軍誕生地,是江西省政治、經濟、文化、軍事的中心,是古代著名的文人薈萃之鄉,所以正大改名為“國立南昌大學”應該是最佳方案。農康的建議得到了與會師生的一致贊同而獲得通過,報上級獲得批準。

1949年7月24日,南昌市軍管會發出通令:“根據中正大學及中正醫學院大多數教職員、同學、工友提議,并經上級批準,中正大學改為南昌大學,中正醫學院改為南昌醫學院,8月1日起改稱上述新名稱。”1949年8月1日,國立中正大學奉命改名為“國立南昌大學”。

1949年8月27日,江西省人民政府發出“教字第一號通令”,公布《江西省教育改革方案》,其中規定以江西八一革命大學、國立南昌大學為基礎,與省立工業專科學校、省立農業專科學校、省立體育師范專科學校合并組建為“南昌大學”。

1949年9月6日,南昌大學成立改革委員會,由艾寒松、農康、魏東明、吳允中、郭慶棻等19人組成,艾寒松任主任委員,農康任副主任委員。1949年9月11日,經江西省教育廳呈報中南軍政委員會教育部批準,“國立中正大學”正式更名為“南昌大學”。

1949年9月26日,南昌大學開始招生,全校共招生2400人。開學時,省委書記陳正人、省政府主席邵式平親臨講話。1949年10月23日,南昌大學校部遷往松柏巷原省鹽務局(省委黨校校址)。1950年2月,江西省政府決定,恢復八一革命大學,南昌大學獨立設置,3月,將城東青山湖畔的老飛機場,以及青山湖東岸的一部分計100余公頃的地方劃給南昌大學作為新的校址。至此,南昌大學從望城崗全部搬入新校址。

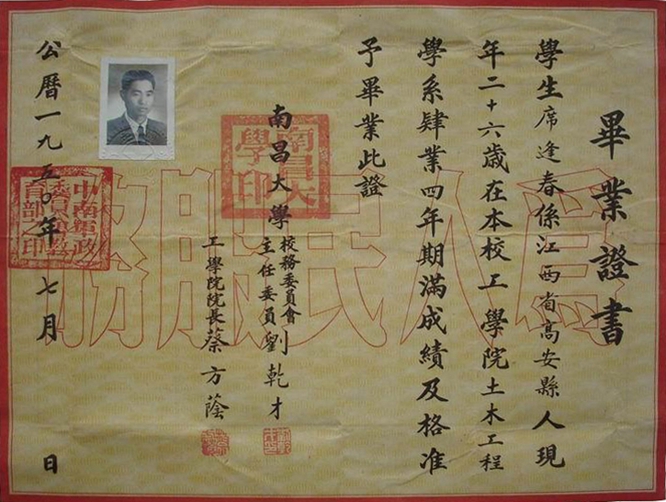

校務主任劉乾才

原南昌大學畢業證

作者:江西農業大學 劉慶言