黨的十八大以來,學校認真踐行習近平總書記關于科技創新的系列重要講話精神以及給全國涉農高校書記校長和專家代表回信的殷切囑托,堅持以立德樹人為根本,以強農興農為己任,秉承科技創新“頂天、立地”的實踐和追求,始終堅持“四個面向”,著力加強基礎研究與原始創新,聚力突破農業關鍵核心技術,大力推動協同創新和產學研深度融合,堅持把論文寫在大地上,為推動農業科技進步,保障國家糧食安全,助力脫貧攻堅及推進鄉村振興作出積極貢獻。

這十年,學校科研實力持續增強

十年來,學校堅持“人才強校戰略”,實施“平臺提升計劃”,著力推進創新團隊培育和創新平臺建設,不斷強化科研組織管理,為科技實力提升注入強勁動力。

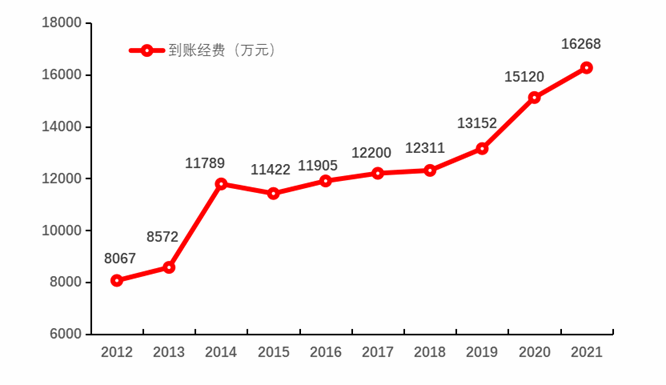

重要科研項目立項取得新突破,承擔科研任務能力不斷提升。2017年牽頭承擔國家自然科學基金重大項目實現了我省在該類項目上零的突破;2021年牽頭承擔國家重點研發計劃項目實現了我校在該類項目層次上零的突破;2012年以來,國家重大科技專項課題連續獲得四期滾動支持;國家自然科學基金獲資助項目穩步增長,2022年立項82項,再創歷史新高,立項數和立項率分別居省內高校第二、第一。十年來累計立項國家自然科學基金項目662項,歷年平均資助率均超過21%,高于全國平均水平五個百分點。十年來,累計承擔各級各類科研項目近4000項,到賬科研經費實現翻番目標,從2012年的0.81億元增長到2021年的1.63億元,十年來累計到賬11.27億元。

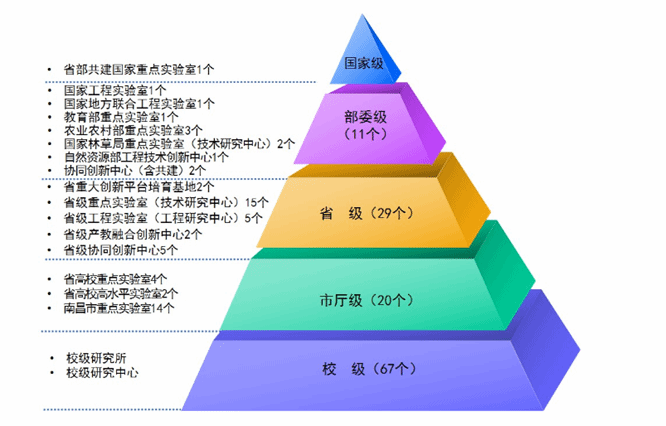

重點創新平臺建設取得新進展,農業科技創新體系不斷完善。2014年獲批組建“省部共建豬遺傳改良與養殖技術國家重點實驗室”,這是我省首個依托江西本土力量組建的國家重點實驗室。啟動了國家種豬資源中心、國家區域性畜禽(豬)種質資源庫項目建設,將為我國生豬種業“破卡”提供重要資源基礎。十年來,以國家級、省部級、市廳級重點實驗室(中心)為主體的“金字塔”型創新平臺體系日臻完善。擁有省部級及以上級別科研創新平臺由2012年底的14個增加到41個,覆蓋了農學、林學、畜牧、園藝、資環、生態、生物、食品等多個學科。

創新人才團隊培育取得新成效,農業科技人才隊伍不斷壯大。學校現擁有以中國科學院院士、發展中國家科學院院士、俄羅斯科學院外籍院士為代表的國家級人才80人,以井岡學者特聘教授為代表的省部級人才228人次。高層次人才培養取得新進展。十年來,4人入選國家高層次人才計劃、38人入選江西省主要學科學術和技術帶頭人計劃(領軍人才、青年人才);4人受聘為國家現代農業產業技術體系崗位專家,45人受聘為江西省現代農業產業技術體系首席、崗位專家(站長)。創新團隊建設扎實推進,擁有教育部創新團隊1個,農業農村部創新團隊2個,江西優勢科技創新團隊4個。

這十年,學校科技創新碩果累累

十年來,學校堅持“四個面向”,聚焦生物種業、耕地保育、農機裝備、綠色投入品等領域,加強農業關鍵核心技術及其重要基礎理論研究,產出了一批原創性、先進性及適用性的重要科技成果,為農業高質量發展提供有力支撐。

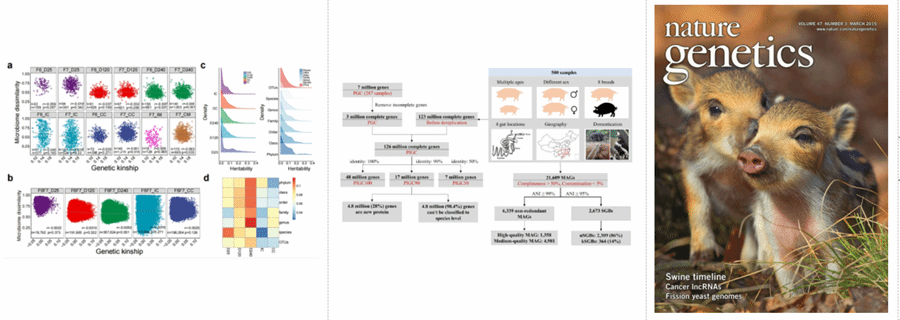

基礎研究取得重要進展,原創科研成果實現“質”“量”雙提升。黃路生院士團隊首次在農業動物(豬、牛、羊、雞等)中發現宿主基因組影響腸道菌群的因果基因突變,相關研究成果于2022年在Nature(《自然》)發表,這是中國畜牧學領域首篇在該刊發表的研究長文;關于哺乳動物(豬)環境適應性分子機理、豬腸道微生物基因集構建等領域的研究取得重要突破,相關成果先后在Nature Genetics、Nature Communications、PLOS Genetics、Molecular Biology and Evolution、Microbiome等國際頂級學術期刊上發表,為我國生豬種業“破卡”和模式豬實現“0到1”突破奠定了理論基礎。在水稻種質資源創新、蜜蜂生物學、亞熱帶植物譜系地理與遺傳多樣性等領域研究取得新進展,并在重要刊物發表。十年來,全校發表SCI(SSCI)期刊收錄論文由2012年的116篇增長了到2021年底的608篇。2012-2022年累計發表SCI(SSCI)期刊收錄論文4015篇,高被引論文31篇。2019年首次實現“植物學與動物學”“農業科學”兩個學科進入ESI全球前1%。

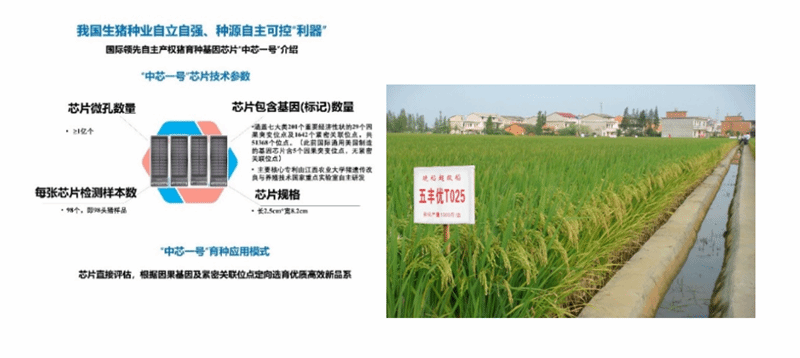

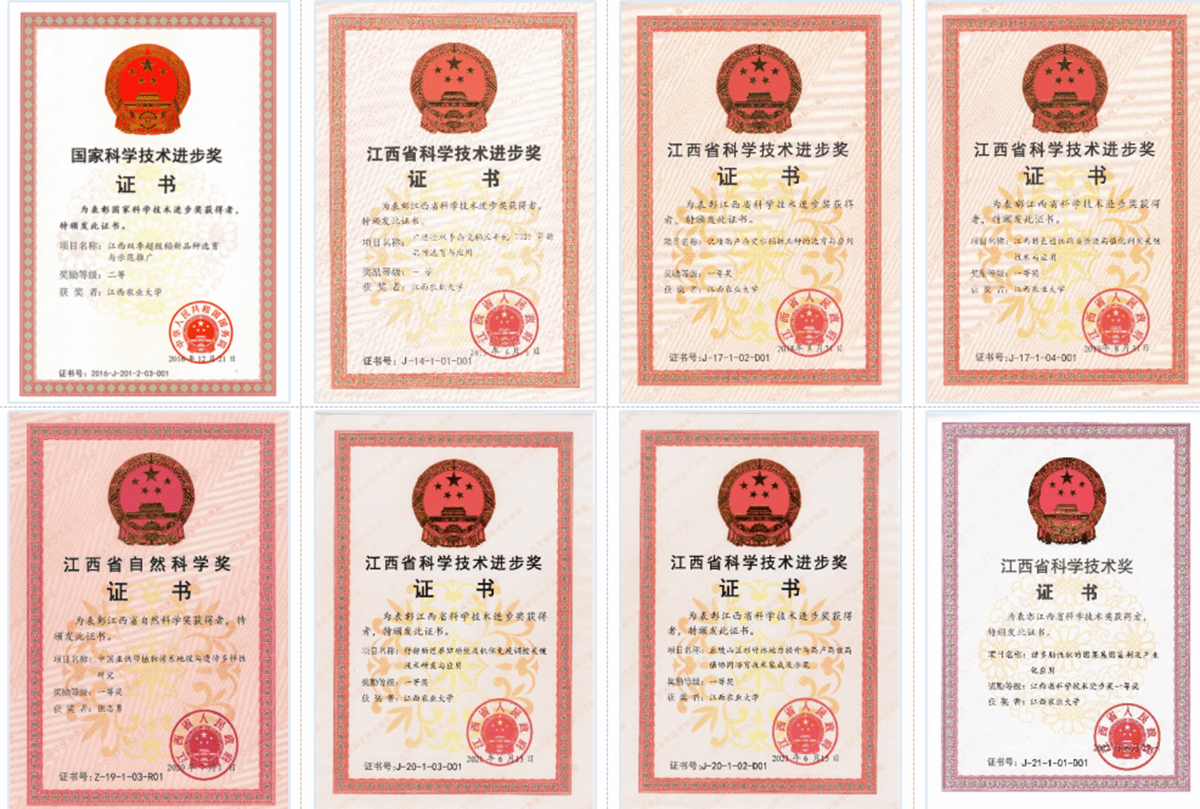

技術研發取得重大突破,關鍵核心技術達到領先水平。長期以來,黃路生院士團隊聚力攻克豬遺傳改良和種源“卡脖子”核心技術,鑒別的家豬主要經濟性狀因果基因突變占全球1/3,在國際上率先創建了多肋、體長、肉色、系水力、優質豬肉等多項專利技術,牽頭創制的家豬育種芯片“中芯1號”各項性能處于世界領先水平并成為華系種豬育種主流技術,該成果入選為2021年江西省十大亮點科技成果。十年來,江農人奔走于實驗室與田間地頭“尋”良種、“覓”良法。累計選育水稻新品種70余個,其中國審品種8個、農業農村部認定的超級稻新品種5個,并研發了系列雙季稻高產優質高效栽培技術。先后選育了果皮光滑型臍橙、毛花獼猴桃、厚壁毛竹、高產花生等特色植物新品種20余個;在生豬精準營養、林地地力提升、林業資源高效利用等領域關鍵技術研發相繼取得突破。十年來,全校獲得各級各類科研成果獎勵100余項,其中作為牽頭單位獲國家科技進步獎二等獎1項,江西省科學技術獎一等獎7項。

這十年,學校服務經濟社會發展成績斐然

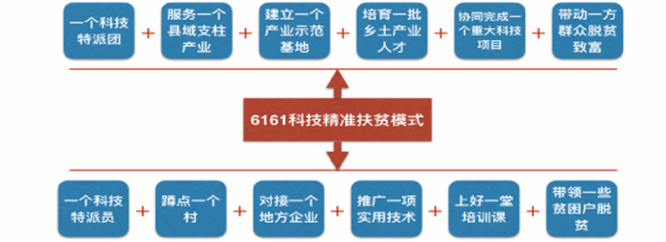

十年來,學校聚焦脫貧攻堅、鄉村振興戰略,大力實施“科技成果落地計劃”“助力鄉村振興十大行動計劃”,形成了“科技特派員6161精準幫扶模式”,為助力農業產業升級發展、打贏脫貧攻堅戰和鄉村振興發展做出積極貢獻。

依托創新成果,引領產業發展。“中芯一號”批量面向市場,在全國24個生豬主產省(市)推廣應用,2018年以來累計推廣31萬頭份,為“華系種豬”新品種(系)培育提供了重要技術支撐。豬多肋性狀因果基因鑒別技術產業化應用,技術覆蓋出欄商品豬超3億頭,直接經濟效益達30億元。培育的華系種豬第一父本“山下長黑”各項性能達到國際先進水平,為我國生豬種業破卡提供了極其重要的產品支持。以高產、優質為目標選育的“泰優871”“野香優巴絲”“華晶”等系列優良水稻新品種及水稻全程機械化生產技術為育好種、種好糧、產好米,促進我省稻米產業鏈高質量發展提供了有力支撐。彩色油菜花為美麗鄉村建設“錦上添花”,薯芋、柑橘、獼猴桃、厚壁毛竹等新品種培育、蜜蜂免移蟲、水稻精量直播、高檔肉牛養殖、油茶高效栽培、紅芽芋加工等技術為我省優勢特色產業發展注入了新動能。

組建“特派”隊伍,助力脫貧攻堅。2013年,學校獲批了全省唯一的全國高校新農村發展研究院,深入開展以高校為依托、農科教相結合的綜合服務,形成了以科技特派員為主體的農業科技推廣服務“6161模式”。十年來,每年選派200余名科技特派員,在全省11個地市90多個縣(市、區)開展科技指導服務和精準幫扶工作,實現全省25個貧困縣全覆蓋。圍繞畜禽、水產、作物、油茶、臍橙、獼猴桃、蔬菜、休閑農業等特色優勢產業,與449個農業龍頭企業建立科技合作關系,建立示范基地72個,總面積超過12萬畝,累計開展培訓768期,培訓“新農人”50000余人、推廣和解決關鍵技術2339項、引進新品種1307個、幫扶貧困農戶17155戶,產生的直接增收效益近5億元。

打造科技小院,助力鄉村振興。面向生豬、水稻、薯芋、蜜蜂、蜜柚、蝦蟹等28個鄉村特色產業發展需求,先后組建30個科技小院,實現了全省11個設區市全覆蓋,“一縣一特”“一院一品”格局初步形成。打造了依托1個科技小院、進駐3位黨員、聯系若干位專家和研究生的“1+3+N”黨建+科技小院服務模式。專家團隊帶領研究生常駐生產第一線,“零距離、零時差、零門檻、零費用”進行技術指導、技術培訓,讓科技成果從“象牙塔”走進“泥土地”,科技小院成為集科學研究、人才培養、成果轉化于一體的產學研深度融合平臺。2022年,科技小院建設模式寫入省委一號文件,并入選教育部和科技部“研究生培養方案”,納入農業農村部和江西省人民政府共建“全國綠色有機農產品試點省實施方案”。

推進校地合作,促進縣域發展。十年來,學校先后與80余個縣(市、區)建立或深化了戰略合作關系,圍繞產業發展規劃、農業人才培養、鄉村治理和發展等方面提供了系列“江農方案”。作為技術支撐單位,學校入選農業農村部與資溪縣共建“全國農業科技現代化先行縣”試點單位;成立了科創飛地“江西農業大學井岡山現代農業綜合研發和示范中心”,全力支持井岡山農高區升級創建;與弋陽縣共建“方志敏鄉村振興研究院”,探索打造傳承紅色基因和高質量發展示范區;連續10年對口支援信豐、大余等原中央蘇區,為老區振興發展“把脈開方”。參與了61個自然保護區、森林公園和濕地公園建設,40個縣城市森林規劃,10個縣國土空間規劃,為共繪美麗江西新畫卷獻“技”獻策。

打造特色智庫,資政服務“三農”。十年來,依托江西省鄉村振興戰略研究院等省級智庫或研究平臺,圍繞脫貧攻堅、鄉村振興及現代農業強省等重要戰略深入開展長期跟蹤研究和應急對策研究,推出了一批及時、管用、“解渴”的智庫研究成果,其中關于我省鄉村振興、精準扶貧、農村集體經濟、農村土地整理、高標準農田建設、宅基地改革等領域的80余項成果獲得了省委、省政府主要領導的肯定性批示,為我省農業農村現代化發展貢獻“江農智慧”。

黨的二十大報告擘畫了新時代中國特色社會主義的宏偉藍圖,強調了要加快實現高水平科技自立自強、要全面推進鄉村振興。在實現第二個百年奮斗目標的新征程上,學校的科技工作將按照黨委和行政的統一部署,始終堅持“四個面向”,聚焦“作示范、勇爭先”的目標要求,踔厲奮發、勇毅前行,強化有組織的科研,突破關鍵核心技術,力爭拿出更多科研成果,為我校建設有特色高水平大學,為我省“六個江西”創建及鄉村全面振興和農業高質量發展再立新功。

供稿:科技處 審核:游金明