黨的十八大以來,國土資源與環境學院黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把學科建設作為發展根基,人才建設作為發展核心,把深化改革作為動力之源,面向國家重大需求,緊緊圍繞“建設有特色高水平大學”的總目標,牢牢抓住“大資環”建設這一學院發展的中心任務,緊扣“立德樹人、強農興農”根本任務,全面推進黨建三化建設,打造具有學院特色的“一體兩翼”金扁擔黨建新品牌,在教學科研、社會服務、人才培養等多方面都得了新的進步、開創了新的局面。

黨建引領,凝聚奮進力量

這十年,國土學院加強黨的組織建設,全面落實“一崗雙責”和第一責任人職責。領導班子成員主動繃緊黨政融合工作鏈條,強化責任傳導,將“一崗雙責”責任扛在肩上。推進各級黨組織書記抓黨建述職評議考核全覆蓋。學院每年開展一次各級黨組織書記抓基層黨建述職考評,充分發揮黨組織戰斗堡壘作用。學院根據工作實際需要結合創新理念,建立了覆蓋教工、研究生、學生班級和學生社團、科研平臺的黨組織機構。經過不斷發展,國土學院已經從2012年的6個黨支部、179名黨員,發展到2022年已有11個黨支部、305名黨員,包括了特色黨支部井岡蜜柚科技小院黨支部、全國樣板黨支部學生思源黨支部。學院黨委積極推動設立學風先鋒崗、文明先鋒崗、反詐先鋒崗、科研先鋒崗等,發揮黨員的模范帶頭作用,建立健全領導聯系班級制度,領導接待師生日制度,凝聚力量服務學院全方位的發展。

學科建設,奠定發展基石

十年來,國土學院整合教學與科研資源,構筑學科平臺,牢牢抓住“大資環”建設,凝練學科方向,圍繞農業資源高效利用和生態環境保護的國家重大需求,立足地處典型紅壤地區、建設國家生態文明試驗區及鄱陽湖生態經濟區等的資源與環境特點,系統地開展了紅壤資源利用改良、耕地質量建設、土壤遙感與信息、作物養分高效利用和施肥決策、污染土壤修復及治理、土地資源合理利用、農業廢棄物資源化利用等研究與應用,為我國特別是江西農業做出了巨大貢獻,具有明顯的學科特色與優勢。2017年農業資源與環境獲批省一流學科和一流本科專業,2018年獲批農業資源與環境一級博士點,2019年土地資源管理專業、2021年農業資源與環境專業榮獲國家一流本科專業建設點。目前,學院獲批農業資源與環境一級學科博士及碩士點,土壤學省重點學科和示范性碩士點,土地資源管理和旅游管理2個二級學科碩士點,資源利用與植物保護1個專業學位碩士點。學科覆蓋農學、工學、理學和管理學4大學科門類,已經擁有完善的博士、碩士和學士3個層次的人才培養體系。

人才建設,助力新時代發展

人才是強院之基,興院之本,國土學院黨委高度重視人才建設,堅持黨管人才原則,強化政治引領,成立了以黨委書記、院長為組長的人才建設小組,經過十年期間積極探索確立了“引進來,用的好,留的住”的人才建設總方針。學院采取多層次多渠道的方式努力引入人才,落實黨員領導干部聯系優秀青年教師工作機制,并制定通過《國土學院人才建設激勵辦法》,從學院業務費中劃撥相應費用,用于人才引進、對外交流。在人才評價上,以學術綜合評價為重點,建立起重師德師風、重真才實學、重質量貢獻的評價導向,堅決推進破除唯論文、唯帽子等頑瘴痼疾,為科研人員提供良好的考評機制。

十年以來,國土學院已經從最初的68人,發展成為一支初具規模、結構合理且師德嚴謹、學術優良的師資隊伍。學院現有教職工108人,其中正高職稱人員17人,副高職稱人員31人,碩士研究生導師46人,博士生研究生導師14人,具有博士學位的教師70人。近年來通過院領導的不斷努力,邀請朱永官和周衛兩位院士為學院校外博導,沈仁芳、岳天祥、譚文峰為合作杰青。學院目前擁有全國模范教師1 人、享受國務院政府特殊津貼者2人、“贛鄱英才555 工程”等人才13名,其中,40歲以下的教職工58人,占總數的54%,教師隊伍學緣結構不斷完善。

積極進取,教學工作新局面

國土學院以創建“金專”、“金課”、“金師”為教學發展目標,堅持社會主義辦學方向,全面推進高校課程建設,發揮好課堂教學育人作用。十年來,通過每一位領導老師地不斷努力,學院著力在教學實踐基地上下功夫,如今已經健全“3S”教學實習基地、綠肥教學實習基地等校內實習基地6項,江西省國土資源廳實踐教學基地、江西水土保持生態科技園等校外實踐教學基地29項。

在專業課程建設方面,涌現了多項江西省一流本科課程,如張嵚的《中國典型土壤的礦物鑒定虛擬仿真實驗》、李琳的《環境監測》等、2021年學院課程思政示范課程項目立項6項數量居全校第一。學院制定《國土學院教學團隊建設管理辦法(試行)》,以教學團隊建設為依托推進教研、教學成果積累,近年來榮獲6項省級教學科研團隊及省部級教學成果10余項,其中,趙小敏教授的省級教學成果一等獎《傳承卓越?創新實踐?引領成長—一懂兩愛三有四得?農科類專業人才培養的探索與實踐》《基于“三三三”模式的農科類專業大學生實踐教學體系創新與實踐》為農科類專業人才培養提供寶貴的指導意見。

腳踏實地,科研創新新突破

十年來,國土學院在科研方面加強應用基礎研究,突出應用研究,拓寬橫向開發渠道,整合科研隊伍,狠抓自然科學基金和社會科學基金的申報和實施工作,規范橫向項目管理。建立老帶新制度,經驗豐富的黨員教師聯系青年教師,指導青年教師的科研、教學等工作。組織教師共同凝煉研究方向,搭建培育跨學科、跨領域的科研與教學相結合的團隊。鼓勵年輕教師參加學術會議,在職進修,合作研究,進一步拓展學術視野與科技創新能力。邀請科研能力較強經驗較為豐富的老師分享經驗,指導基金申報和論文發表,組織開展選題論文會并為教師申請各類基金和發表高水平的科研論文提供必要的支持。

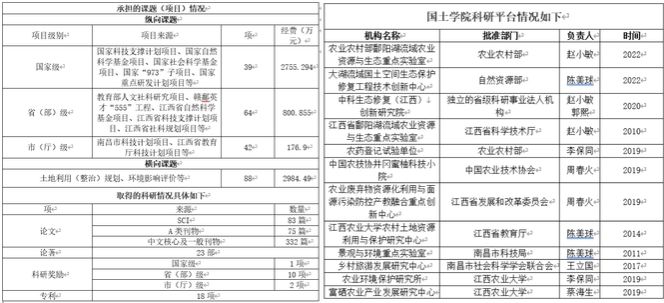

十年來,國土學院共承擔各級各類課題233項,累計經費達6717.539萬元。通過課題(項目)的研究和實施,學院教師受到了較好的鍛煉,提高了科研綜合實力。在國內外學術期刊上發表論文490篇,出版著作23部,獲國家級、省部級等科研獎勵13項,獲專利18項,獲得全國、省級科研成果多達7項。

2011年至今,國土學院獲批10余項省級及以上科研平臺。其中,由趙小敏教授團隊牽頭申報的“鄱陽湖流域農業資源與生態重點實驗室”經過10多年的發展從省級重點實驗室成功獲批為農業農村部重點實驗室(部省共建),近年來依托實驗室平臺,產出大量科研成果,服務地區發展;由周春火教授牽頭的井岡蜜柚科技小院自創立以來已培訓果農達200余人,解決實際問題30余項,下鄉服務55次,幫扶果農50人次,其中貧困戶占40%,先后被人民日報海外版、江西日報等多家媒體關注報道并榮獲“十佳中國農技協科技小院”稱號“全國最美科技小院”稱號。2016年以來,學院在科技支農中不斷創新方式方法,依托“重點實驗室”,“科技小院”等科研平臺,產出科研成果,并讓科技創新成果更好地服務地方經濟發展。

專業引領,地方服務新貢獻

國土學院結合學科專業優勢、科研成果、人才資源等優勢,緊緊圍繞“三農”事業發展需求,按照學科分類,成立“四師”助農團。土地規劃師,深入贛鄱大地開展土地法規知識宣講,為村莊農業生產提出發展建議;環境修護師,開展全省大氣VOCs整治效果評估培訓會,參與全國土壤普查;生態美化師,開展農業農村生態環境保護與評價培訓、指導農村渠系改造建設,參與外來入侵物種普查;耕地保護師,開展水稻生產基地指導施肥,為農戶水稻減投增產提供理論技術支撐,受污染耕地安全利用專家組。

學院一批發明專利技術和產品被轉讓給企業,獲得了顯著的經濟和社會效益,一些政策建議報告被各級政府采納,為制定江西省土地規劃和保護,農業資源高效利用和環境保護相關政策提供了科學依據和咨詢。

三位一體,學風引領新體系

國土學院緊緊圍繞育人工作實際,依托專業特色優勢,立足學生群體特點,著重從學風建設上不斷豐富大學生思想政治教育工作體系和內涵,逐漸形成了考研勵學、以賽促學、實習踐學等三個模式為抓手的學風引領體系,助推學院大學生思想政治教育工作取得實效。

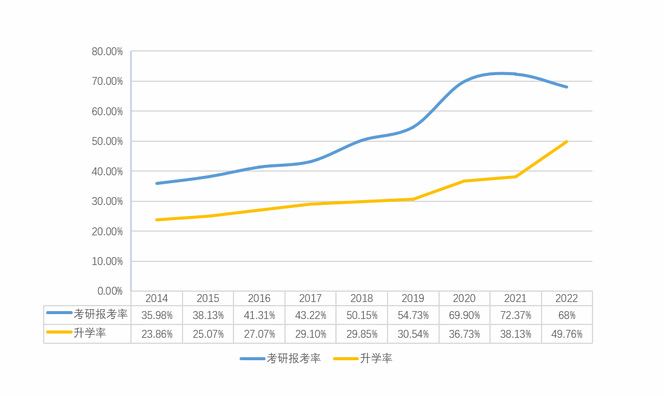

考研勵學模式,為進一步提升學生培養質量,鼓勵大學生積極深造,提升學歷,學院推行大學生考研勵學計劃。該計劃主要是為鼓勵和引導學生樹立考研意愿、建立考研目標、幫扶考研學習、助推成功錄取而設計的培養計劃。近年來來,學院積極實施考研勵學計劃,取得了不錯的成效,學生研究生報考率和考取率逐年穩步提升,考研升學率更是從2014年的23.86%增長為2022年的46.96%,實現8連漲的完美成績。

以賽促學模式,為改進和提升教學質量,轉變傳統的課堂灌輸式教學模式。近年來,學院在結合課堂教學的同時,著重依托專業教師的科研課題,積極讓學生參與到老師的科研課題中來研究學習,并通過多種形式的專業競賽,激發學生專業學習的興趣,帶動學生專業學習的氛圍,提升學生專業學習的效果,掌握好一定的專業技能和本領,受到了廣大學生的普遍贊譽。由學院選派專業素質過硬的專任教師組織學生參加土地規劃大賽,土地國情大賽、環保項目競賽、旅游創意實踐大賽等學科競賽。通過參與學科競賽,提升學生對專業的認識,樹立強農興農的使命感,努力發展成為新型三農人才,多次斬獲國家級競賽獎勵。

實習踐學模式,理論聯系實際,實踐教學作為課堂學習的有機延伸,學院人才培養的重要模式。長期以來,學院通過暑期三下鄉、志愿服務、調研、培訓等社會實踐活動實施實習踐學,讓學生了解了社會、認識了國情,增長了才干、奉獻了社會,真正做到了將社會實踐與專業知識學習相結合。2013年以來,學生的實踐能力得到了明顯提升并取得了不錯的成績。2017年,江西農業大學綠源協會“青春之美”生態營實踐隊被評為江西省大中專學生志愿者暑期“三下鄉”社會實踐活動優秀服務隊;2018年“美麗中國我是行動者活動”被評為全校社團創新活動;2019年開辦了“農業資源與環境”學科創新人才培訓班等,為學院一流學科專業培養更多更優秀的學子。

邁上新征程,奮力加速跑。站在新的歷史起點,面對新的機遇挑戰,國土學院將堅持以黨的二十大精神為指導,圍繞建設有特色高水平大學,踐行“服務性、應用性、開放性”辦學理念而努力。

供稿:國土學院 審核:李保同