國寶大熊貓一向以其標志性的黑白毛色為人們所熟知。然而,在秦嶺野生大熊貓種群中,卻出現了一種罕見的毛色突變體——棕白色大熊貓(以下稱棕色大熊貓)。1985年,人們在陜西佛坪自然保護區(qū)首次發(fā)現并救護了一只雌性棕色大熊貓“丹丹”,丹丹于2000年患病去世。2009年,雄性棕色大熊貓“七仔”在幼年時于佛坪保護區(qū)被發(fā)現,后被救護至陜西樓觀臺珍稀野生動物搶救飼養(yǎng)中心在圈養(yǎng)環(huán)境下正常生活。迄今為止,有實體或照片的棕色大熊貓僅有七例,其中三例來自佛坪縣,兩例來自洋縣,太白、周至二縣各有一例。這種極其稀有的棕白毛色使其愈發(fā)憨態(tài)可掬,大熊貓七仔如今更是國寶中的“明星”。這種非同尋常的棕白毛色表型究竟是如何形成的,又為何僅在秦嶺山系種群中發(fā)現,一直是公眾和研究人員迫切渴望解開的謎團。

中國科學院動物研究所、江西農業(yè)大學魏輔文院士研究團隊長期關注秦嶺野生大熊貓中出現的罕見棕白毛色表型,利用在佛坪自然保護區(qū)長期收集的野生大熊貓的生態(tài)學和遺傳學數據及圈養(yǎng)繁育信息,建立了與棕色大熊貓七仔相關的兩個家系,確定了棕白毛色的常染色體隱性遺傳模式。基于三代測序數據的染色體水平大熊貓基因組組裝、七仔兩個家系的全基因組重測序數據和種群水平的全基因組重測序數據,研究團隊鑒定了Bace2基因第一外顯子25bp缺失突變是棕色大熊貓最有可能的遺傳基礎。進一步利用RNA-seq數據、大規(guī)模種群Sanger測序和CRISPR-Cas9敲除小鼠模型對該突變進行了驗證,并利用光學顯微鏡和透射電子顯微鏡技術探索了棕色毛發(fā)形成的細胞生物學機制。

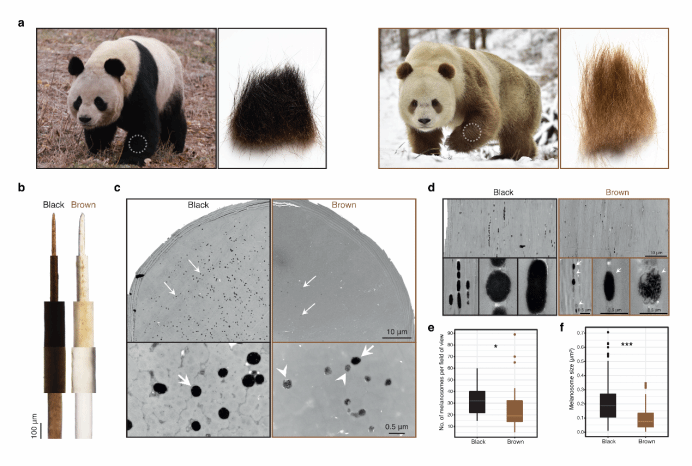

為探明大熊貓這種棕白毛色與黑白毛色的差異,研究團隊首先對二者的黑色和棕色毛發(fā)分別進行了細致的顯微和超顯微結構觀察。顯微圖像顯示,棕色毛發(fā)內的色素含量明顯少于黑色毛發(fā)。而橫縱切面的透射電鏡與統(tǒng)計結果進一步顯示,大熊貓黑色毛發(fā)中富含著色均勻的黑素體(富集黑色素的細胞器),而棕色毛發(fā)中的黑素體數量和截面積都顯著小于黑色毛發(fā),且存在大量結構散亂的缺陷型黑素體。

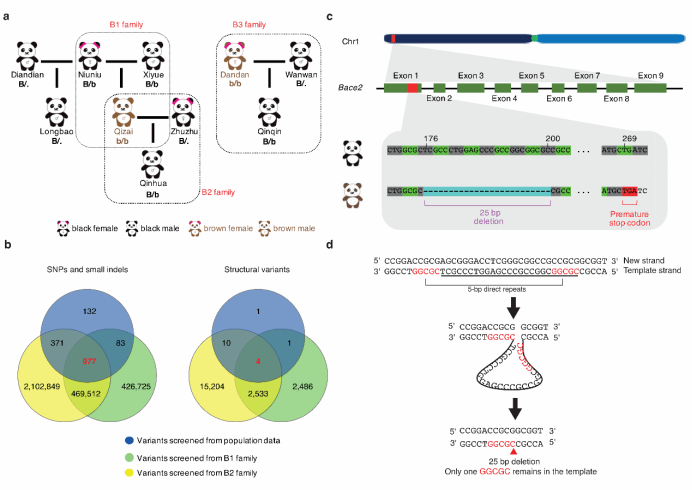

為揭示棕色大熊貓背后的遺傳模式與分子機制,研究人員基于在佛坪保護區(qū)及其周邊區(qū)域的157只大熊貓的微衛(wèi)星基因分型數據及圈養(yǎng)繁育信息,構建出棕色大熊貓“七仔”的兩個家系,發(fā)現七仔的父母及后代均為黑白毛色,結合七仔和已知的丹丹家系,推斷該棕色表型是由常染色體隱性遺傳模式控制。進一步,研究人員利用三代測序技術、Bionano、Hi-C等測序技術對七仔的父親“喜悅”的基因組進行了從頭組裝,構建了其染色體水平的基因組。以該基因組作為參考,結合七仔、丹丹、七仔家系的四只黑色大熊貓以及其它秦嶺和非秦嶺地區(qū)的29只野生大熊貓,共35只熊貓個體的高深度重測序數據,研究人員在大熊貓常染色體上鑒定出了大量的SNPs、small indels和結構變異。經過種群和家系水平的變異篩選,棕色大熊貓位于1號染色體上Bace2基因第一個外顯子上的25bp純合缺失突變最可能是其毛色變異的遺傳基礎。

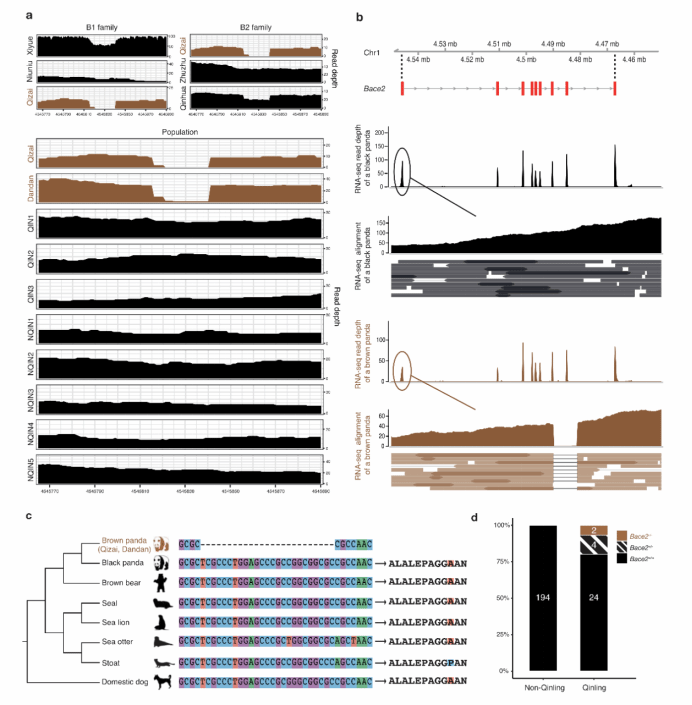

為驗證Bace2基因結構的完整性,以及25bp缺失是否在棕色大熊貓中真實存在,研究團隊檢查了所有重測序個體在該區(qū)段的測序深度,并利用轉錄組測序數據確認了Bace2基因結構的完整性,同時在RNA水平驗證了該突變在棕色大熊貓中真實存在。為進一步探究該缺失突變與棕色變異關聯(lián)的可靠性,研究團隊對其它192只秦嶺、非秦嶺、或雜交的黑白大熊貓Bace2基因的該缺失變異區(qū)段進行PCR和Sanger測序,結合35只全基因組重測序個體共227只大熊貓個體,最終確認僅兩只棕色大熊貓存在純合25bp缺失,四只秦嶺黑白色大熊貓和圈養(yǎng)大熊貓秦華為雜合子,而其它黑白色大熊貓均為野生型純合子。

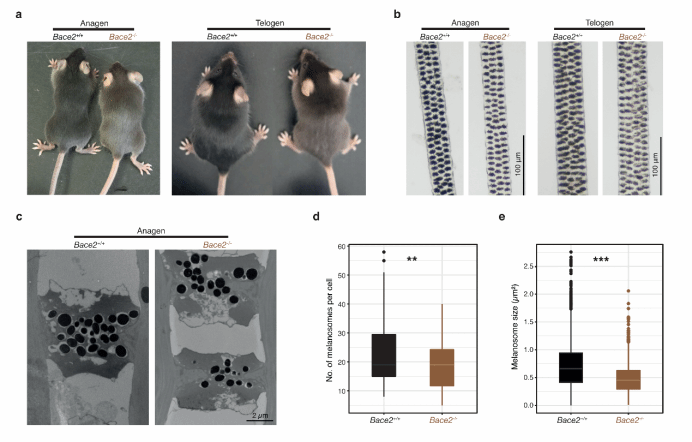

為驗證大熊貓Bace2基因的25bp缺失對毛色表型的影響,研究人員使用CRISPR?Cas9基因編輯技術在C57BL/6J品系小鼠中構建了同源區(qū)段敲除的小鼠模型,發(fā)現所有Bace2-/-小鼠的毛色淺于野生型毛色。顯微觀察發(fā)現,相較于1月齡生長期,4月齡休止期的小鼠毛發(fā)中色素缺乏的情況更為顯著。對小鼠背部毛發(fā)進行透射電鏡觀察并統(tǒng)計單個細胞內的黑素體數量和截面積,Bace2-/-小鼠出現與棕色大熊貓相似的黑素體數量顯著減少和截面積顯著減小。綜合以上所有信息,研究人員推斷Bace2基因的25bp缺失最可能是導致大熊貓出現棕白色毛色變異的原因,這也是首次報道Bace2基因突變影響了野生動物的毛色變異。

該研究首次揭示了全球罕見的棕白色大熊貓的毛色變異由Bace2基因缺失突變導致,并通過減小黑素體數量和大小的方式使得原本的黑色毛發(fā)呈現棕色,為圈養(yǎng)繁育棕色大熊貓?zhí)峁┝岁P鍵的科學基礎。該基因缺失突變在大熊貓體內具體通過何種分子通路影響毛發(fā)中的黑素體數量和大小,還需要進一步的深入研究。

相關研究成果于2024年3月4日以“Taking a color photo: A homozygous 25-bp deletion in Bace2 may cause brown-and-white coat color in giant pandas”為題在美國國家科學院院刊(PNAS)發(fā)表。該研究得到了國家自然科學基金、中國科學院B類先導專項、江西省自然科學基金重點項目和中國科學院青年創(chuàng)新促進會等項目資助。

供稿:林學院 科技處 審核:游金明