近日,經管學院Tariq Ali教授合作研究成果《Crop harvests for direct food use insufficient to meet the UN’s food security goal》在Nature子刊《Nature Food》上發表。美國明尼蘇達大學環境研究院Deepak K. Ray教授為論文第一作者和唯一通訊作者。該研究繪制了七個最終用途的作物收成圖,發現直接用于糧食的作物收成不足以滿足聯合國可持續發展目標,即到2030年保障人人享有糧食安全。

全球十大作物(大麥、木薯、玉米、棕櫚油、油菜籽、水稻、高粱、大豆、甘蔗和小麥)產品總熱量目前占所有收獲作物卡路里的大約83%。現在,我們從這些作物中種植和收獲足夠的總熱量來滿足糧食安全需求,并且很可能在未來繼續下去。但是,并非所有收獲的作物產品都直接用于食用。對作物其他用途的競爭加劇,意味著收獲的農產品卡路里中只有一小部分可以用來滿足人類食用需要。

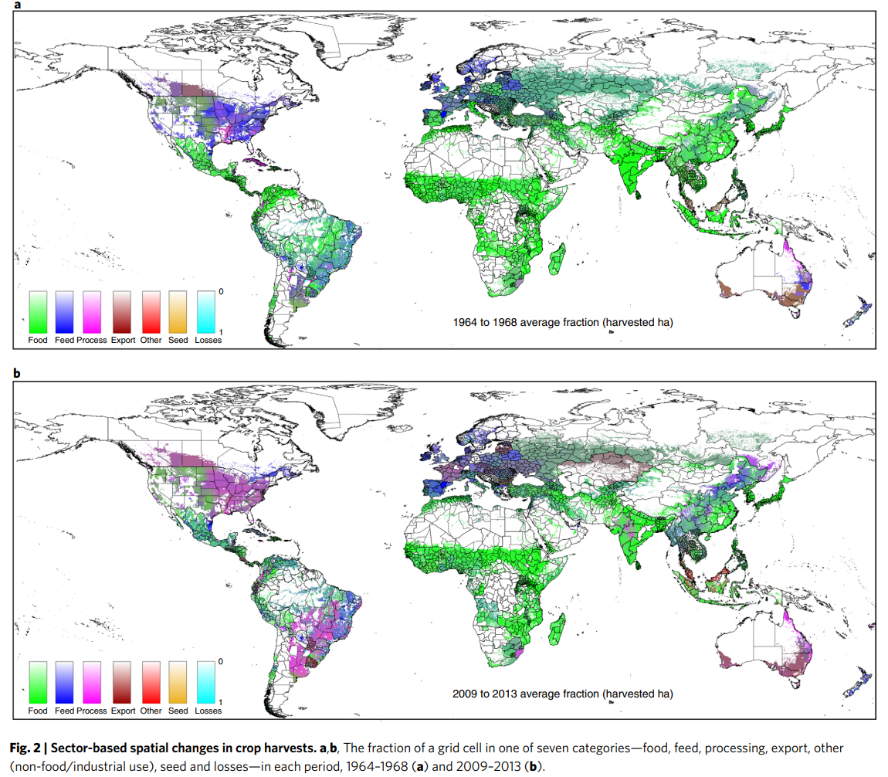

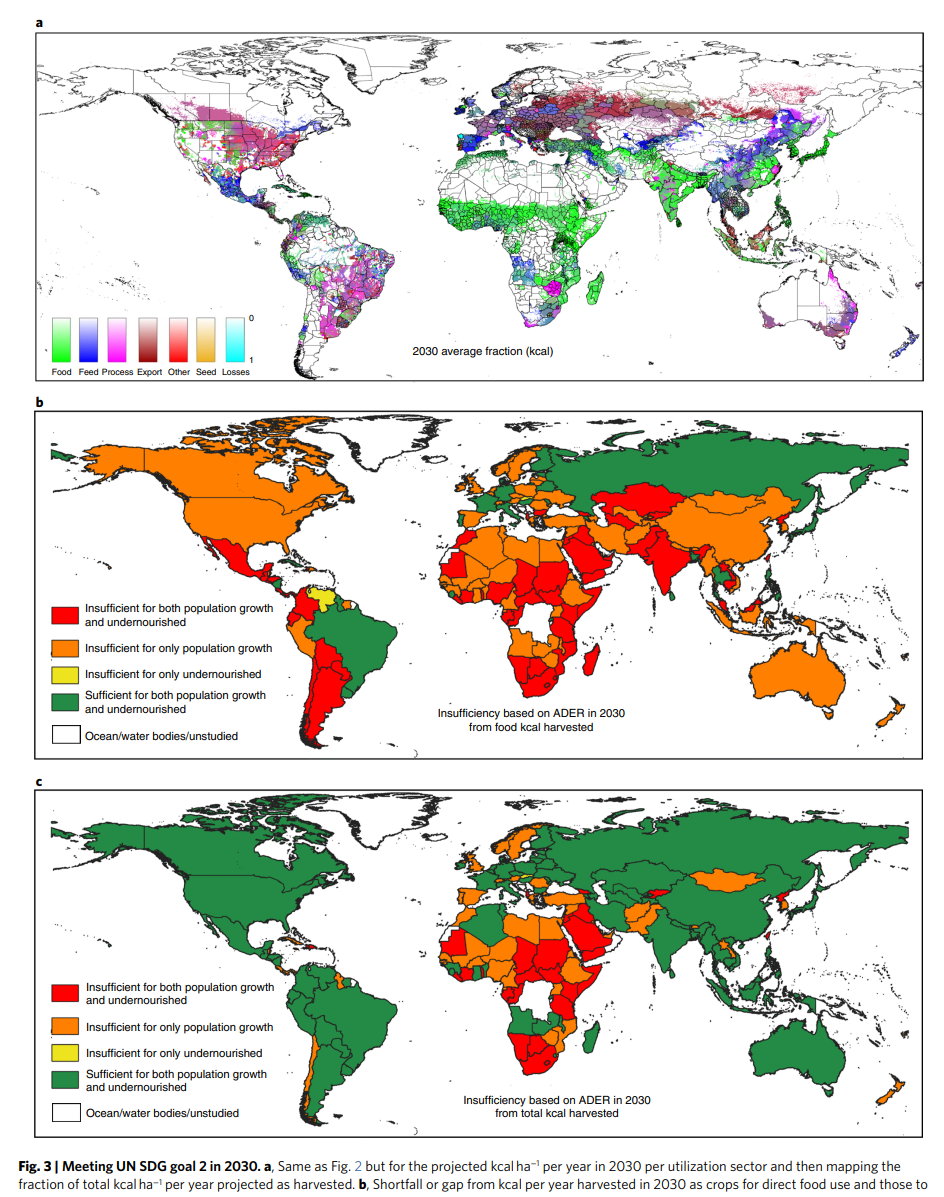

地圖顯示,自1960年代以來,全球范圍內為直接食用而收獲的作物比例有所下降,而用于加工(動物飼料、高果糖玉米糖漿、氫化油)、出口和工業用途(乙醇、生物塑料、藥品)的作物收獲比例有所增長。如果這一趨勢持續到2030年,全球收獲的農產品中的卡路里可能只有約26%用于直接食用。

財富的增加和中產階層對高價值加工食品、肉類和奶制品以及其他便利商品需求的不斷增長,給農業生產帶來了越來越大的壓力,這就要求他們種植專門用于非直接食用用途的高產作物。雖然農業部門響應了這些消費者的需求,但糧食不安全的人群被忽視了。特別是在這些人陷入貧困的地區,尤其如非洲和亞洲地區,以及加勒比海的海地等其他地區。

該研究進一步明確,到2030年,至少有31個國家可能無法滿足自身糧食需求,即使國內所有收獲的卡路里都被用于直接食品消費。另外17個國家將無法在同一時間范圍內滿足其預期人口增長的糧食需求,這可能會加劇其營養不良人口的糧食不安全負擔。

解決全球糧食不安全的方案很復雜。簡單地將更多土地用于農業生產會導致提供其他生態和可持續性效益的自然景觀的重大損失。農業部門的生計和經濟正義取決于生產者可以根據市場影響選擇種植什么以及在哪里銷售收獲的產品。

近年來,江西農業大學高度重視優秀人才的引進與培養,經管學院通過引進一批海內外優秀人才,面向現代農業發展與鄉村振興戰略需求,開展了前沿研究,在國內外高水平期刊發表系列研究成果,提升了學科發展的國際化水平。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s43016-022-00504-z

供稿:陳江華 審核:經管院 科技處