11月3日,國家肉牛牦牛產業技術體系崗位專家、江西農業大學江西省動物營養重點實驗室瞿明仁教授團隊在國際重要學術刊物《Microbiome》(5年IF = 19.4)在線發表題為“Revealing the developmental characterization of rumen microbiome and its host in newly received cattle during receiving period contributes to formulating precise nutritional strategies(doi:10.1186/s40168-023-01682-z)”研究成果。該研究首次對應激過渡期新進牛瘤胃微生物及血液代謝組進行深度多組學聯合測序分析(瘤胃微生物宏基因組學、瘤胃代謝組學、血清代謝組學),深入揭示了應激過渡期新進牛瘤胃微生物基因集、瘤胃代謝產物圖譜、血清代謝產物圖譜的動態變化規律,成功構建了瘤胃微生物-宿主互作網絡,科學闡明了新進牛生長受阻的機理,科學闡明了新進牛健康干預調控的窗口期。這一成果為精準制定新進牛的營養飼喂策略,緩解過渡期應激,促進其健康生長提供新視角。江西農業大學瞿明仁教授與李艷嬌副研究員為本論文共同通訊作者,李艷嬌副研究員和博士研究生毛康為共同第一作者。

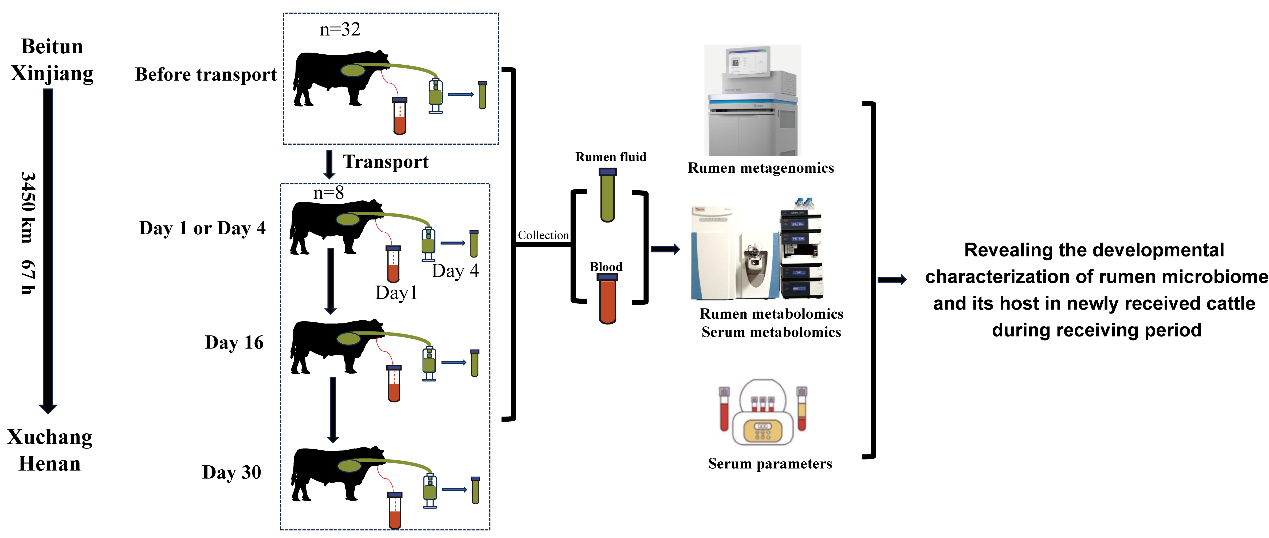

圖1 試驗設計

研究背景:由于我國南北方氣候、草料資源差別巨大,形成了“北繁南育—北牛南調”的產業模式和格局,新進牛應激與健康問題十分突出。新進牛過渡期內遭受多重應激造成生長阻滯、免疫力下降、疾病多發甚至死亡,是影響我國肉牛產業發展重大問題。據統計,每年造成約23億元的巨大的經濟損失。因此,新進牛過渡期應激預防和緩解技術研究成為國內外重大課題。近年來,采用藥物防治,雖然顯著降低了新進牛的死亡率,但因藥物防治引起的生長受阻問題十分嚴重。瘤胃微生物穩態是肉牛健康生長的根基,血液代謝產物是新進牛健康狀況直觀反映。因此,探索新進牛在應激過渡期內的生理變化規律,特別是應激期新進牛瘤胃微生物及整個機體代謝變化規律十分重要,對揭示新進牛生長遲緩機制,制定精準營養干預策略,促進新進牛健康生長具有重大深遠意義。

主要創新:

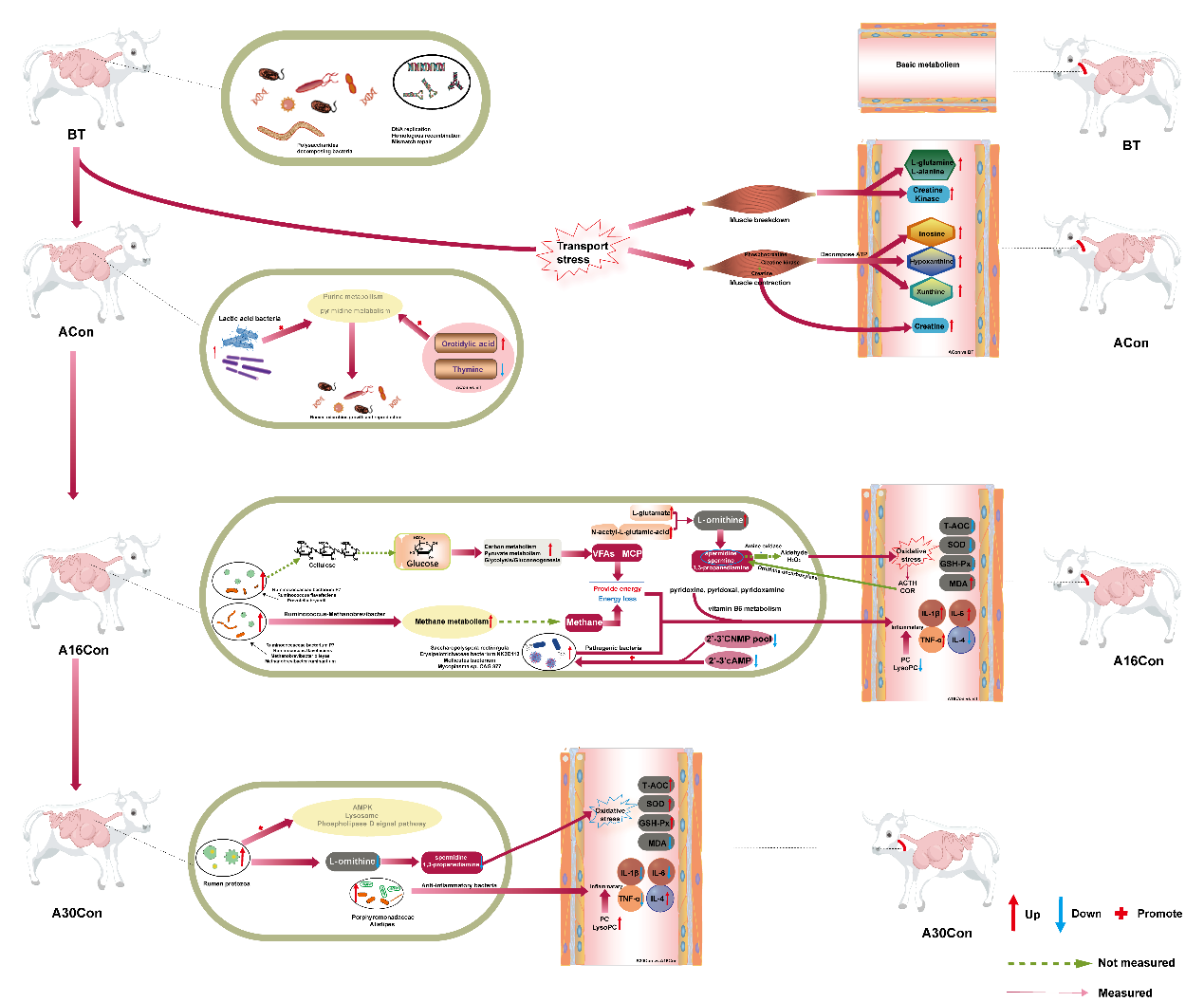

(1)科學解析了新進牛應激過渡期瘤胃微生物組成及功能的動態變化規律。作者采用瘤胃宏基因組測序技術分析應激過渡期不同時間點新進牛瘤胃微生物的組成和功能。結果發現,瘤胃細菌、古菌、真核生物的繁殖分別在運輸前、運輸后第16天、運輸后第30天最為活躍;瘤胃菌群功能分析顯示運輸前顯著富集通路主要是細胞基礎代謝,運輸后第4天以微生物生長繁殖為主,運輸后第16天營養代謝旺盛且“甲烷代謝”顯著富集;運輸后第30天主要與真核代謝有關。對細菌和古菌在種水平上進行LEfSe差異分析(LDA > 2.5,P< 0.05)共篩選出43個顯著差異的細菌和38個顯著差異的古菌。細菌種水平上,運輸前,參與多糖代謝的普雷沃氏菌顯著富集;到場后第4天,11個差異細菌中有5個屬于乳酸桿菌;到場后第16天,促進營養物質消化的優勢菌顯著富集,LDA值前五的細菌中有2個瘤胃球菌(Ruminococcaceae_bacterium_P7,Ruminococcus_flavefaciens),1個普雷沃氏菌(Prevotella_bryantii),但作者同時發現病原菌在這一時期也顯著升高,包括直桿糖多孢菌(Saccharopolyspora_rectivirgula),以及3個柔膜菌(Erysipelotrichaceae_bacterium_NK3D112,Mollicutes_bacterium,Mycoplasma_sp_CAG_877);到場后第30天,抗炎細菌豐度顯著升高,包括1個卟啉菌(Prophyromonadaceae_bacterium)和2個另枝桿菌(Alistipes_sp_CAG_345,Alistipes_sp_CAG_514)。古菌種水平上,到場后第16天,4個顯著富集的古菌中有2個屬于甲烷短桿菌屬(Methanobrevibacter_olleyae,Methanobrevibacter_ruminantium),甲烷短桿菌與此階段瘤胃球菌(RuminococcaceaebacteriumP7,Ruminococcus flavefaciens)組合促進甲烷生成。盡管在運輸后第16天能量代謝相關通路以及瘤胃MCP和VFAs的含量顯著升高,但同時甲烷生成菌、病原菌以及甲烷代謝通路引起的能量損失也顯著升高。

(2)深入闡明了新進牛應激過渡期瘤胃代謝組和血清代謝組的動態變化規律。通過LC-MC對瘤胃和血清代謝產物進行檢測,結果發現運輸后第4天主要差異瘤胃代謝產物與核苷酸代謝有關,運輸后第16天和第30天差異代謝產物主要與鳥氨酸代謝有關;而血清主要差異代謝產物在運輸后第1天主要為肌肉能量物質分解產物,在第16天和第30天主要差異代謝產物主要與甘油磷脂代謝有關。具體如下:與運輸前相比,運輸后第4天瘤胃中乳清核苷酸(Orotidylicacid)的含量顯著上調,與這一時期瘤胃微生物功能分析中Pyrimidinemetabolism的變化一致;運輸后第16天,一方面,瘤胃中主要上調的代謝產物是L-鳥氨酸(L-Ornithine),L-谷氨酸(L-Glutamate),N-乙酰-L-谷胺酰胺(N-Acetly-L-glutamicacid),精胺(Spermine)和亞精胺(Spermidine),這些代謝產物都是與鳥氨酸向多胺的轉化有關。Spermine和Spermidine進入宿主血液循環時,它們可被胺氧化酶氧化為醛和過氧化氫,從而導致機體發生氧化應激。另一方面,吡哆胺(pyridoxamine)以及2',3'環磷酸腺苷(2',3'-cAMP)的含量在這一時期顯著下降。Pyridoxamine是VB6的重要組成部分,其含量的下調,表明瘤胃微生物合成VB6代謝能力降低,從而影響宿主的免疫反應;而2',3'-cAMP下調可以促進病原菌生物膜的形成;同時,血清代謝產物磷脂酰膽堿(PC)和溶血磷脂酰膽堿(LysoPC)的含量顯著下調,二者具有一定的抗氧化能力,其下調可能是機體發生氧化應激的一個誘因。運輸后第30天,瘤胃L-鳥氨酸代謝產物(Spermidine和1,3-Propanediamine)的含量顯著降低,以及血清PC和LysoPC的含量顯著升高,二者的含量變化與宿主的免疫和炎癥變化一致。

(3)成功構建了瘤胃微生物-宿主互作網絡,首次揭示了新進牛生長受阻機制。作者將差異瘤胃細菌與血清應激指標、瘤胃差異代謝物及血清差異代謝物進行Spearman相關性分析,并結合瘤胃微生物組、瘤胃代謝組、血清代謝組變化規律,研究發現新進牛到場后第16天,瘤胃中產甲烷菌和致病菌基因豐度顯著提升,多胺產生增多誘導機體氧化應激,瘤胃VB6和血清PC/LysoPC含量下降,免疫功能破壞(圖2)。具體結果如下:Saccharopolyspora_rectivirgula以及三個柔膜菌(Erysipelotrichaceae_bacterium_NK3D112,Mollicutes_bacterium, Mycoplasma_sp_CAG_877)與血清應激指標(COR,ACTH以及TNF-α)以及瘤胃代謝產物(L-Ornithine,Spermine和Spermidine)呈顯著正相關,而與PC和LysoPC類化合物呈顯著負相關,表明新進牛在運輸后第16天應激反應加劇與病原菌增多有密切關系。此外,在運輸后第16天盡管Ruminococcaceae_bacterium_P7,Ruminococcus_flavefaciens和Prevotella_bryantii豐度顯著升高促進了VFAs和MCP的合成,但同時甲烷代謝增強,造成能量損失;并且瘤胃2',3'環磷酸腺苷(2',3'-cAMP;生物膜合成的第二信使)和相關核苷酸代謝產物(cAMP,cGMP和adenine)含量的降低為病原菌繁殖提供有利條件,二者共同導致宿主發生炎癥反應。另外還有多胺產生增多誘導機體氧化應激。相反,在運輸后第30天,瘤胃細菌Prophyromonadaceae_bacterium,Alistipes_sp_CAG_345,Alistipes_sp_CAG_514的豐度顯著升高,三者是抗炎細菌,其豐度升高是緩解機體炎癥的一種可能因素。此外,在這一時期瘤胃原蟲的增加,其降解精氨酸產生多胺的速度遠遠低于細菌,因此這一時期多胺水平的下降,機體氧化應激得到緩解,與瘤胃原蟲豐度增加有關。

圖2 應激過渡期新進牛瘤胃微生物與機體互作動態變化規律

(4)科學明確了新進牛應激調控關鍵窗口期。作者研究了新進牛應激過渡期血清應激指標的變化,結果發現血清激素(COR和ACTH)和促炎因子(IL-1β、TNF-α和IL-6)水平在到場后第16天顯著升高,同時,機體的抗氧化能力(SOD、GSH-Px和T-AOC)在這一時期顯著降低,表明新進牛在到場后16天應激情況最為嚴重;而在第30天,血清激素和促炎因子水平顯著低于其余各時間點,應激反應在到場后第30天得到緩解,據此表明新進牛關鍵調控窗口期為到場后16天左右,應激過渡期時長為30天左右。按此關鍵調控窗口期和應激過渡期進行干預,能抑制新進牛瘤胃甲烷和多胺產生及致病菌的繁殖,緩解新進牛應激,促進其健康生長,在生產實踐中應用意義重大。

供稿:動物科學技術學院 李艷嬌 審核:游金明